【書画の高価買取】書画を高く売るポイントについてご紹介

書画は日本の伝統美を凝縮した芸術作品であり、時代や作家によって表現の幅が非常に広い分野です。掛け軸や屏風、色紙や短冊などに描かれた水墨画や日本画、さらには著名な書家による揮毫は、美的価値とともに歴史的・文化的な価値を兼ね備えています。そのため、近年は国内外のコレクターや美術愛好家から高い需要が寄せられており、適切な鑑定と評価によって思いがけない高額で買取、取引されることも少なくありません。

書画の買取において重要なのは、まず「真贋」と「作家名」です。特に近代・現代の著名画家や文化勲章受章者の作品、あるいは江戸期以前の大家による水墨画や書は、美術市場において高値が期待できます。また、保存状態も大きなポイントであり、シミや折れ、虫食いの有無によって査定額は大きく変動します。桐箱や共箱、作家自身の署名や印章といった付属品が揃っている場合は、作品の信頼性が増し、評価がさらに高まります。

一方で、無名の作家による作品や、作風が大衆向けであったものでも、近年は「古美術」や「和のインテリア」として需要が伸びています。海外の愛好家にとっては日本文化の象徴であり、オークションや輸出市場を通じて思わぬ高値で取引されるケースもあるため、価値が分からない作品を自己判断で処分するのは避けるべきです。

書画を売却する際には、信頼できる専門業者や実績ある美術商に査定を依頼することが肝心です。豊富な取引経験を持つ鑑定士であれば、作品の時代背景や市場動向を踏まえた適正価格を提示してくれます。特に遺品整理や蔵整理などで書画が大量に見つかった場合には、一括での査定や市場全体を見据えた売却方法を提案してもらえるため、納得のいく取引につながります。

大切な書画を手放す際は、単なる物品の売買ではなく、文化を次の世代へと受け継ぐ行為でもあります。市場価値を正しく理解し、専門的な目で見極めてもらうことで、その作品が持つ本来の魅力と価値を最大限に引き出し、満足のいく買取につなげることができるのです。

目次

書画の歴史序論

書画とは「書」と「画」を総称した言葉であり、日本においては特に掛け軸や屏風、巻物といった形態で展開されてきました。文字による表現と絵画的表現が一体化したものは、単なる美術作品にとどまらず、精神性・思想性・文化的象徴を担うものとして重視されてきました。書道と絵画は本来別個の芸術ですが、日本では両者が融合して「書画一体」と評されるように、相互補完的な関係を持ちながら発展しました。その背景には、中国大陸や朝鮮半島からの文化的影響、仏教伝来、そして日本固有の美意識が深く関わっています。

以下では、古代から近現代に至るまでの書画の歴史を時代ごとに区切り、詳細に見ていきます。

1. 古代(飛鳥~奈良時代)

仏教伝来と書画の萌芽

書画の歴史は、6世紀に仏教とともに伝わった漢字文化に始まります。仏典の写経は「書」と「画」の始まりを示す重要な営みでした。奈良時代には写経所が設けられ、多くの僧侶や書写生によって経典が丁寧に書き写されました。この際、金銀泥で経文や仏像を描いた「装飾経」が作られ、書と画が融合した美術作品としての性格を持ち始めます。

正倉院文書と初期の書風

正倉院に伝わる文書や木簡には、当時の書風が残されています。これは中国・隋唐の楷書を基礎としつつ、日本独自の実用的な美意識も芽生えていました。絵画の面では、法隆寺金堂壁画などに見られる仏画が代表的であり、宗教的意義と美術的意義を併せ持っていました。

2. 平安時代

和様書道の成立

平安時代には、唐風の書から脱却し、日本独自の「和様」が確立されました。小野道風、藤原佐理、藤原行成の「三蹟」がその代表であり、流麗で優美な仮名文字を駆使した書風は、以後の日本書道の基盤を築きました。この時代の書画は高額買取が期待できます。

絵巻物の誕生

絵画の分野では、物語を絵と詞書で展開する「絵巻物」が盛んに制作されました。『源氏物語絵巻』や『信貴山縁起絵巻』などでは、詞書(書)と絵画が交互に展開し、物語を視覚的に楽しむ形式が完成しました。これは書画一体の表現が日本独自の形で開花した画期的な出来事といえます。

3. 鎌倉時代

禅文化と墨蹟

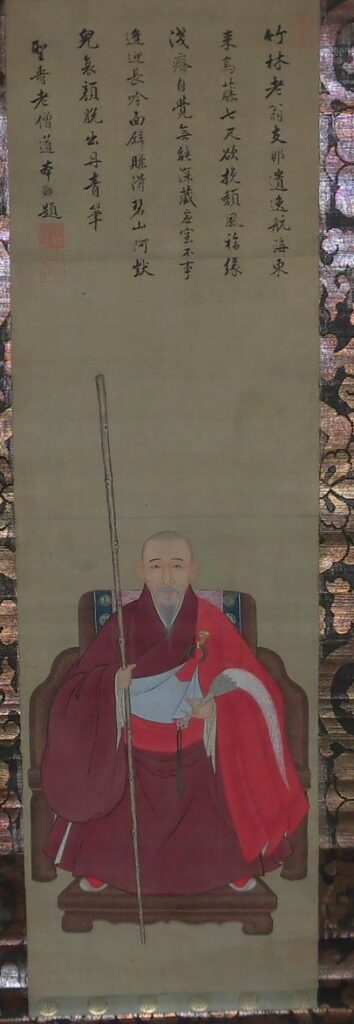

鎌倉時代は、禅宗の隆盛により中国・宋元文化が大きな影響を与えました。禅僧が残した墨蹟(達磨図や公案を書いたもの)は、力強く簡潔な筆致で精神性を表現したもので、単なる書や絵ではなく「禅の思想」を体現する芸術とされました。

水墨画の伝来

また、宋元画の影響を受けて「水墨画」が日本に伝わりました。建仁寺を開いた栄西や、禅宗寺院に仕えた僧侶が中国絵画を持ち込み、これをもとに日本人画家が新しい表現を模索しました。

4. 室町時代

水墨画の発展

室町時代には雪舟等楊が登場し、日本の水墨画を大成させました。彼の『山水長巻』や『天橋立図』は、写実と精神性を兼ね備え、後世の画壇に大きな影響を与えました。水墨画は禅の精神と結びつき、書と同様に「余白」や「簡素」の美を重視する日本的な表現へと発展しました。

書画会合と連歌文化

室町時代には、連歌や茶会の中で書画が披露される場が増えました。掛け軸としての書画が床の間に掛けられ、会話や詩歌と響き合うことで新しい価値を持ちました。この頃から「書画骨董」として収集対象になる意識が芽生えていきます。

5. 桃山時代

豪華絢爛の書画

桃山時代は武家文化の全盛期であり、豪壮で華麗な書画が好まれました。狩野永徳らによる金碧障壁画は、豪華な金地に力強い筆致で描かれ、権力者の権威を象徴しました。

千利休と書画

また、茶道の隆盛とともに「掛け物」としての書画の重要性が増しました。利休は禅僧の墨蹟や水墨画を茶室に掛け、精神性を重んじる美意識を広めました。これにより、書画は日常生活に深く結びつき、鑑賞や実用の両面で高められました。

6. 江戸時代

文人画と書画一体

江戸時代には、中国・明清文化の影響を受けた「文人画」が隆盛しました。池大雅や与謝蕪村、田能村竹田らが代表的であり、詩文と絵画を組み合わせた作品は「詩書画一体」の理想を体現しました。

浮世絵と書画

町人文化の広がりとともに、浮世絵も登場しました。絵そのものは版画ですが、多くには題字や狂歌が添えられ、文字と絵の関係が重視されました。特に肉筆浮世絵では、書画の融合がより強調されました。

書家の活動

書の分野では、本阿弥光悦や細井広沢、貫名海屋など多くの書家が活躍し、独自の書風を築きました。茶掛けや短冊、色紙などの形で広く普及し、庶民にまで書画文化が浸透しました。

7. 近代(明治~昭和)

近代日本画と書画

明治維新以降、西洋美術の流入により、日本画と洋画の対立・融合が進みました。岡倉天心や横山大観は、日本画を近代化しつつ、掛け軸や屏風に描かれる従来の形式を継承しました。彼らの作品にはしばしば題字や賛が添えられ、書と画の調和が意識されています。

書の革新

書道界では、日下部鳴鶴や中村蘭台が中国碑学を導入し、近代的な書風を築きました。また、戦後には比田井天来や手島右卿らが新しい造形性を追求し、書を現代芸術として再評価しました。

8. 現代

書画の国際的評価

現代においては、書画は日本文化の象徴として世界的に評価されています。禅の墨蹟や水墨画は海外の美術館でも高く評価され、抽象芸術との親和性から現代アートとしても注目されています。

生活文化としての書画

また、現代の生活空間においても、書画は床の間やインテリアとして再び注目されています。古典的な作品だけでなく、現代作家によるモダンな書画も人気を集めています。

結論

書画の歴史は、単なる美術の発展ではなく、日本人の精神文化そのものの変遷を映し出す鏡といえます。仏教伝来の写経に始まり、和様書道の成立、禅僧の墨蹟、水墨画や文人画の展開、近代日本画と現代アートへの橋渡しまで、その歩みは常に社会や思想と密接に結びついてきました。書と画が一体となることで表現される「言葉と形」の調和は、日本独自の美意識を凝縮したものであり、今後も国内外で高い価値を持ち続けるでしょう。

書画を高く売るポイント

1. 真贋の確認と由来の明確化

真贋の重要性

書画において、最も重要な査定基準は「本物かどうか」です。有名書家や画家の作品は、真筆か模写かによって価格が大きく変動します。たとえば、江戸時代の文人画家・池大雅や与謝蕪村の真筆であれば数百万円から数千万円の価値を持つこともありますが、弟子や門人による模写はその数分の一以下の評価になることもあります。

証明書・鑑定書の有無

書画は「鑑定書」や「極め書」と呼ばれる証明書があると、査定額が大幅に上がります。特に著名な鑑定機関や美術商が発行したものは信頼性が高く、オークションや美術市場でもそのまま通用します。また、箱書(共箱)に作家本人や権威ある識者の署名が残されている場合も、真贋判定の大きな手掛かりとなります。

由来・来歴の明確化

作品の来歴(プロヴァナンス)が明らかであれば、信頼度が増し価値も上がります。寺院に伝来したものや、旧家の蔵に保管されてきた由緒ある品は特に高評価となります。

2. 保存状態の徹底管理

保存状態が査定に与える影響

書画は紙や絹に描かれているため、湿気・虫害・日焼けによって劣化しやすい性質を持ちます。作品にシミ・カビ・破れがあると評価は大幅に下がり、場合によっては修復費用が必要になります。

適切な保管方法

-

直射日光を避け、湿気の少ない環境で保管する

-

定期的に掛け替え、風を通す

-

防虫香を用いて虫食いを防ぐ

-

桐箱や共箱に収納して保護する

これらを徹底している作品は、査定時に「保存状態良好」とされ、高値が期待できます。

修復の是非

軽度のシミや破れであれば、専門の表具師による修復が可能です。ただし、素人判断で修復を依頼すると価値を下げる恐れがあるため、まずは専門業者に相談し、修復の必要性を見極めることが大切です。

3. 作家や時代の評価を理解する

著名作家の価値

歴史的に評価が確立された作家の作品は、常に高値で取引されます。たとえば、

-

書の分野:小野道風、藤原行成、本阿弥光悦、近代では比田井天来、手島右卿

-

画の分野:雪舟、狩野派、池大雅、与謝蕪村、横山大観、竹内栖鳳

これらの作家の真筆作品は、数百万円から数千万円の市場価格となることが珍しくありません。

無名作家でも価値がある場合

必ずしも有名作家の作品だけが高値になるわけではありません。無名の作家であっても、

-

江戸以前の古作である書画は買取が期待できます。

-

出自が明確(寺院伝来など)

-

作風が優れている

-

海外コレクターに人気がある

といった条件を満たす場合は、高評価、買取につながります。

市場のトレンドを把握

近年は、海外での日本文化人気を背景に、水墨画や禅僧の墨蹟、近代日本画が注目されています。とりわけ欧米のコレクターは「禅」「侘び寂び」の美を評価し、簡潔な墨画や書に高額を支払う傾向があります。

4. 付属品・形式を整える

箱・署名・印章の存在

掛け軸や絵画は、共箱(ともばこ)や識箱が揃っていると評価が高まります。箱の蓋裏に作家本人や鑑定者が書き付けた銘や署名は、真贋を裏付ける重要な証拠です。

表装の状態

掛け軸や屏風の表装が美しく整っていると、それだけで鑑賞価値が上がります。逆に、表装が傷んでいる場合は、査定額が下がることもあります。

掛け軸・屏風・巻物の形式

同じ作品でも「掛け軸」や「屏風」といった形式に仕立てられていると、飾りやすさや格式の高さが評価されます。特に茶道具として使える掛物は人気が高いです。

5. 売却のタイミングと市場選び

オークションを活用

国内の大手オークション(東京美術倶楽部、日本美術倶楽部など)や海外オークション(クリスティーズ、サザビーズ)に出品すると、国際的な需要により高値が期待できます。

美術商・骨董店に依頼

長年の取引実績を持つ美術商や骨董店に依頼すると、的確な評価と相場に見合った価格が提示されやすいです。ただし、業者によって得意分野が異なるため、書画に強い専門店を選ぶことが重要です。

インターネット市場の活用

近年はオンラインオークションや美術品専門サイトでも書画が取引されています。ただし、真贋保証が弱い場合もあるため、高額作品は必ず鑑定付きで出品するのが望ましいです。

季節と需要

茶道関連の書画は春や秋の茶会シーズンに需要が高まる傾向があり、その時期に合わせて売却すると良い結果が出やすいです。

6. 複数業者で査定を取る

一括査定の重要性

同じ作品でも、業者によって提示額が大きく異なることがあります。これは、それぞれの業者が持つ顧客層や得意分野の違いによるものです。複数の専門業者に査定を依頼することで、相場を把握し、最も高い評価を得られるところに売却するのが賢明です。

鑑定士との信頼関係

鑑定士と丁寧に相談し、作品の特徴や来歴をしっかり伝えることで、より正確な査定につながります。

7. 書画の魅力を伝える

作品の背景を説明する

売却の際には「この書はどの時代に、どんな人物によって書かれたものか」「この絵はどのような主題で、どんな思想を表現しているか」といった背景を明確にすると、買い手に訴求しやすくなります。

海外市場へのアピール

海外のバイヤーは「日本らしさ」を強く求める傾向があります。禅の墨蹟や俳句とともに描かれた文人画などは、国際的にも人気が高いため、作品の持つ精神性を強調することが効果的です。

結論

書画を高く売るためには、

-

真贋を確認し、由来を明確にすること

-

保存状態を徹底して良好に保つこと

-

作家や時代、市場の評価を理解すること

-

共箱・署名・表装など付属品を整えること

-

売却のタイミングと市場を見極めること

-

複数の業者で査定を取ること

-

作品の魅力を的確に伝えること

これらのポイントを押さえることで、書画が本来持つ価値を最大限に引き出し、高額での売却につなげることができます。

書画を高く売るための実践的マニュアル

書画は、日本の美意識や精神文化を凝縮した貴重な芸術作品です。しかし、同じ作品であっても売却の仕方によって査定額が大きく変動するのが現実です。ここでは、実際に書画を売却する際の具体的なステップを「準備 → 鑑定 → 査定比較 → 売却先選び → 成約後の対応」という流れに沿って詳しく解説します。

第1章:売却準備編

1. 作品の把握と整理

まず最初に、自宅や蔵から出てきた書画を一度広げ、種類や状態を確認しましょう。

-

掛け軸、屏風、巻物、色紙、短冊など形式を分類する

-

作者名や落款(署名・印)を確認する

-

共箱や鑑定書など付属品を探し出す

作品の点数が多い場合は、番号を振ってリスト化すると後の査定や相談がスムーズになります。

2. 保存状態の確認

状態は査定額に直結します。以下の点をチェックしてください。

-

シミやカビはないか

-

虫食いや破れがないか

-

表装(掛け軸の布地など)が劣化していないか

-

絹地が焼けて変色していないか

軽微な汚れであれば、乾いた布で箱を拭く程度に留めましょう。素人が水拭きや補修を試みると価値を下げる恐れがあるため、修復は専門業者に相談することを強く推奨します。

3. 付属品の重要性

書画の価値を大きく高めるのが「付属品」です。

-

共箱(作者本人や識者の署名がある箱)

-

鑑定書・極め書

-

作者や作品に関する古い文書・伝来の記録

これらが揃っていると、真贋判定や信頼度が増し、高額査定につながります。

第2章:鑑定・真贋確認編

1. 鑑定を受ける必要性

書画は素人目では真贋や作者特定が難しいため、専門の鑑定士に依頼するのが基本です。特に著名作家の作品と思われる場合は必須といえます。

2. 鑑定の依頼先

-

美術商や画廊

-

日本美術倶楽部、東京美術倶楽部など老舗団体

-

書画のオークション会社

権威ある機関や個人が発行した鑑定書は、そのまま市場で取引される際の信用となります。

3. 自己調査の工夫

鑑定前にできる自己調査としては、

-

落款と署名の比較(図録・作家全集を利用)

-

類似作品のオークション落札価格の確認

-

書画専門書や美術館の所蔵品データベースでの照合

これにより、おおよその時代や作家の目星をつけることが可能です。

第3章:査定・比較編

1. 複数査定の原則

同じ作品でも、業者によって数倍の開きが出ることがあります。必ず 3社以上 に査定を依頼するのが理想です。

2. 査定時に伝えるべき情報

-

作品の来歴(どこで入手したか、家の伝来か)

-

付属品の有無

-

保管状態の説明

これらを正直に伝えることで、業者は適正な価格をつけやすくなります。

3. 査定の形式

-

出張査定:自宅に来てもらい作品を直接見せる

-

持ち込み査定:店舗に作品を持参する

-

写真査定:画像を送って概算を出してもらう

最終的には現物査定が必須ですが、最初は写真で複数社に打診すると効率的です。

第4章:売却先選び編

1. オークション

国内外のオークションに出品する方法です。

-

メリット:国際的な競争入札で高額が狙える

-

デメリット:手数料が高い、落札されないリスクもある

特に著名作家や稀少作品は、オークションに出すことで市場価格以上の値がつくことがあります。

2. 美術商・骨董店

伝統的な売却先です。

-

メリット:即金での買取、専門的な評価

-

デメリット:相場より低めの価格提示の可能性

ただし、老舗や専門性の高い業者はコレクターとのネットワークを持ち、良い条件で買い取ってくれることもあります。

3. オンライン市場

ヤフオクや専門サイト、海外向けECなども近年注目されています。

-

メリット:幅広い買い手に直接アピール可能

-

デメリット:真贋保証が弱く、トラブルのリスクがある

高額作品には不向きですが、中堅~小品クラスの売却には有効です。

4. 海外への販売

特に欧米では禅画や墨蹟の人気が高く、国内より高値で取引されることがあります。海外対応のオークションや輸出に強い業者を選ぶのがポイントです。

第5章:売却のタイミング

1. 季節による需要

-

春・秋:茶会シーズン → 掛物の需要増

-

年末:コレクターの購入意欲が高まる

こうした需要期に合わせて売却することで、査定額が上振れすることがあります。

2. 市場の動向

日本美術が海外で注目されている時期や、特定作家の展覧会が開かれている時期は需要が高まりやすいです。ニュースや美術市場の動きをチェックする習慣を持つと有利です。

第6章:売却時の注意点

1. 安易な即決を避ける

初めに提示された価格に飛びつくのではなく、必ず複数の見積もりを比較してください。

2. 査定料・手数料の確認

オークション出品や業者への委託には手数料がかかります。成約後に差し引かれる費用を事前に確認しておくことが大切です。

3. 輸送と保険

高額作品を移動させる際は、輸送中の破損に備えて保険を付けることをおすすめします。

第7章:成約後の対応

1. 証憑の保管

売却後は、契約書や領収書を必ず保管しておきましょう。将来の税務処理や相続の際に役立ちます。

2. 相続・贈与対策

書画は相続財産にも含まれます。売却益が大きい場合は、税理士に相談するのが安心です。

実践マニュアルまとめ

書画を高く売るための流れをまとめると、

-

作品を整理し、保存状態と付属品を確認する

-

鑑定を受け、真贋と作家を特定する

-

複数の業者に査定を依頼し、相場を把握する

-

売却先を比較検討し、オークションや専門店を活用する

-

売却のタイミングを見極め、需要期に合わせる

-

成約後の手数料や税務面も意識する

この一連のプロセスを踏むことで、作品の本来の価値を最大限に引き出し、高額売却を実現することが可能となります。

書画の整理、骨董品を売るなら銀座古美術すみのあとへ

この記事を書いた人

東京美術倶楽部 桃李会

集芳会 桃椀会 所属

丹下 健(Tange Ken)

創業40年の経験と知識、そして独自のネットワークなどを活かして、

お客様の大切なお品物を確かな鑑定眼で査定させていただきます。

作品の背景や、現在の価値なども含めて、丁寧にご説明し、

ご納得いただけるような買取金額を提示させていただいております。