蔵の整理を行う前に買取できる骨董品を探してみませんか?

蔵整理買取とは、長年使われずに眠っていた家財や骨董品、古美術品などを整理し、専門業者に査定・買取を依頼することを指します。近年では、相続や家屋の建て替え、引っ越しなどを機に「蔵整理」を考える方が増えており、買取市場も活発化しています。蔵には、先祖代々受け継がれてきた掛け軸や茶道具、硯や書道具、武具、古布など、思いがけず高い価値を持つ品が眠っている場合も少なくありません。その一方で、素人目には価値が分かりにくく、処分してしまうと後悔につながるケースも多く見受けられます。そのため、蔵整理を行う際には、経験豊富な鑑定士や専門の買取業者に相談することが非常に重要です。

また、蔵整理の魅力は単に「物を売る」だけではなく、家族の歴史や地域の文化に触れる機会にもなる点です。古い品物には、その時代背景や作り手の技術、使用者の暮らしぶりが色濃く反映されています。例えば、江戸期の浮世絵や明治期の軍装品、大正・昭和の工芸品などは、美術的価値だけでなく歴史的資料としても評価されることがあります。こうした品々を適切に査定し、次の世代へと受け継いでいくことは、文化的資産の保存にもつながります。

さらに、蔵整理買取を依頼することで、家の中がすっきりし、不要な維持費や管理の負担を軽減できるのも大きなメリットです。古い家財の中には湿気や虫害の影響を受けやすいものもあり、早めに適切な環境へ移すことは品物を守ることにもつながります。加えて、最近ではオンライン査定や出張買取サービスも充実しており、地方の蔵や離れに眠る品物でも簡単に専門家の目に触れる機会を得られるようになっています。

蔵整理は単なる「片づけ」ではなく、眠っている資産を活かし、歴史を未来へとつなげる大切な行為です。不要品を廃棄する前に、一度専門業者へ査定を依頼してみることで、思わぬ価値を見出すことができるかもしれません。ご自宅の蔵に眠る品物が、次の持ち主にとって貴重な財産となる可能性を秘めているのです。

蔵の整理をする前にしておきたいこと

はじめに

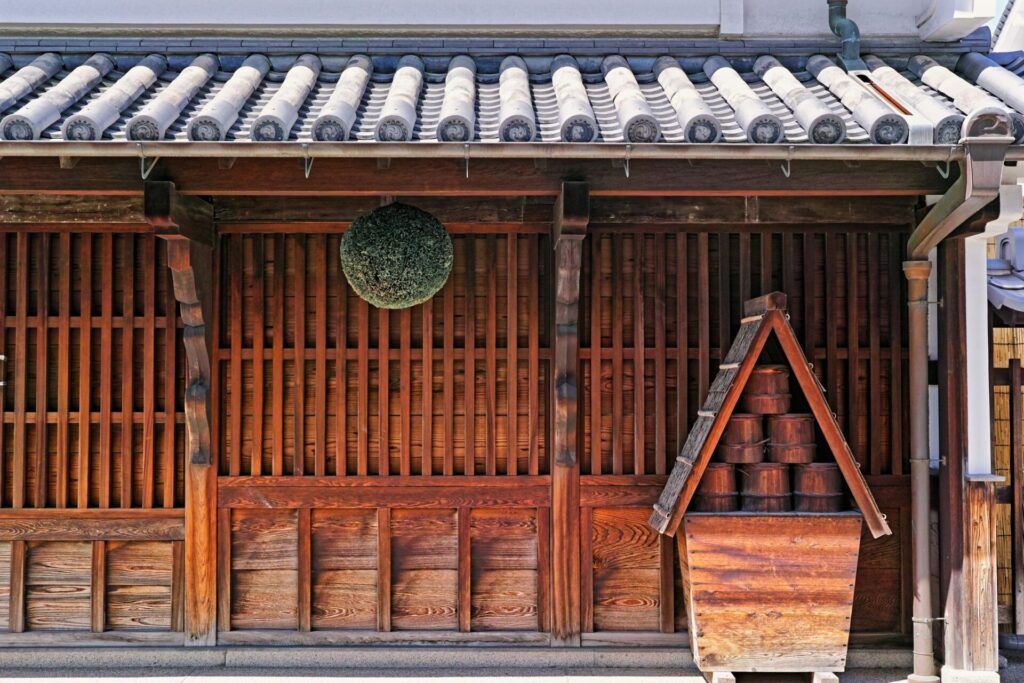

日本の伝統的な住まいや農家、旧家などには「蔵(くら)」と呼ばれる建物が存在することがあります。蔵は、代々の家財や道具、貴重品を守るための保管庫として造られ、時代を超えて家族の歴史を映し出す存在です。しかし、現代では蔵の維持管理が難しくなり、相続や建て替え、引っ越しなどのタイミングで整理を迫られることも増えてきました。

蔵を整理することは、単に古いものを処分する行為ではなく、家の歴史を振り返り、時に大きな価値を持つ品を見出す大切な機会でもあります。そのため、いざ整理に取りかかる前に、しっかりと準備と心構えをしておくことが必要です。本稿では、蔵整理に入る前に押さえておきたい重要なポイントを、段階ごとに詳しく解説してまいります。

1. 蔵整理の目的を明確にする

最初に考えておきたいのは、「なぜ蔵を整理するのか」という目的です。目的が明確でなければ、途中で迷いや後悔が生じやすくなります。

-

相続整理:親族間で財産を分けるために、蔵の中身を確認・仕分けするケース。

-

建て替えや引っ越し:蔵を解体したり移転したりする前に、収納品を処分・移動する必要がある場合。

-

資産価値の確認:骨董品や古美術品が眠っていないかを確認し、必要なら売却する目的。

-

生活改善:使われない蔵を整理してスペースを有効活用する。

目的を明確にすると、「残すもの」「売るもの」「処分するもの」の基準がはっきりし、効率的に作業を進められます。

2. 作業環境を整える

蔵の中は長年の湿気や埃、虫害などで環境が悪化していることが多いため、作業環境を整えることが大切です。

-

防塵マスク・手袋の着用:古い紙や布、木材はカビやホコリが多く、健康被害の恐れがあります。

-

換気の確保:可能であれば窓や扉を開け、空気を入れ替える。

-

照明器具の用意:蔵の内部は暗いことが多いため、懐中電灯やランタンを持参する。

-

害虫対策:ムカデやクモ、ネズミなどが潜んでいることもあるため注意が必要。

環境を整えてから作業を始めることで、安心して落ち着いた整理が可能になります。

3. 事前の情報収集と下調べ

蔵には「何が入っているか分からない」という場合が少なくありません。そのため、家族や親戚に話を聞き、あらかじめ情報を集めておくとよいでしょう。

-

家族の証言:「祖父が骨董収集をしていた」「蔵に刀があると聞いた」などの記憶。

-

古い台帳や日記:保存品に関する記録が残されていることもある。

-

地域の歴史:農具や商売道具が多く眠っている可能性も。

こうした情報を整理しておくことで、「価値のあるものを誤って処分してしまう」リスクを減らせます。

4. 作業のスケジュールを立てる

蔵の整理は一日で終わるものではなく、場合によっては数日から数週間かかることもあります。

-

小分けに作業する:一度にすべてを出すのではなく、棚や箱ごとに進める。

-

作業日程の確保:週末や長期休暇など、家族が集まりやすい日を選ぶ。

-

人手の確保:大型の家具や重い箱を動かすには複数人が必要。

無理のないスケジュールを立てることで、疲労やケガを防ぎ、じっくりと品物を確認できます。

5. 仕分けのルールを決める

整理を効率的に進めるためには、あらかじめ仕分けの基準を決めておくことが重要です。

-

残すもの:家族の思い出や今後も使用するもの。

-

売るもの:骨董品、美術品、希少な資料など価値が見込めるもの。

-

寄付するもの:地域の資料館や学校で活用できる道具。

-

処分するもの:劣化が激しく価値のないもの。

ラベルや箱を用意して仕分けすると、後の判断がスムーズになります。

6. 写真や記録を残す

蔵整理では、品物を確認しながら記録を残しておくことが大切です。

-

写真撮影:どこに何があったかを記録しておくと、後から確認できる。

-

番号付け:箱や棚ごとに番号を振り、記録と紐づける。

-

エピソードの記録:家族に聞いた思い出や由来を書き留める。

記録を残すことは、後の鑑定や売却時にも役立ち、文化的な資料価値を高めることにもつながります。

7. 専門家への相談を検討する

素人目には価値が分からない品物も多くあります。特に以下のようなものは専門家の鑑定を受けるのがおすすめです。

-

古文書・掛け軸・書画

-

刀剣や武具

-

茶道具・香道具・書道具

-

浮世絵や錦絵

-

古布や着物、能装束

専門業者や鑑定士に相談することで、公正な価値を知ることができ、思わぬ高額買取につながる可能性もあります。

8. 家族・親族との合意形成

蔵にある品物は「誰のものか」が曖昧になっていることも多いため、親族間でトラブルを避けるために合意を得ておく必要があります。

-

相続に関わる品かどうかを確認する

-

分配方法を事前に話し合う

-

記録を共有する

後から「勝手に処分した」と揉めないように、透明性のある進め方を心がけましょう。

9. 処分方法の検討

整理の結果、大量の不要品が出ることも少なくありません。そのため、処分方法をあらかじめ考えておくとスムーズです。

-

リサイクル業者への依頼

-

自治体の粗大ゴミ回収

-

専門業者による一括引き取り

特に骨董品や古美術品の処分は、価値を見極めてからにすることが重要です。

10. 心構えを持つ

最後に大切なのは、蔵整理に臨む心構えです。蔵には先祖の思い出が詰まっており、単なる「不要品の山」とは限りません。

-

感謝の気持ちで整理する

-

焦らずじっくり取り組む

-

未来へつなぐ意識を持つ

蔵整理は、家族の歴史を再発見し、次世代へ受け渡す大切なプロセスなのです。

まとめ

蔵の整理を行う前にしておきたいことは、目的の明確化、作業環境の整備、情報収集、スケジュール管理、仕分けルールの設定、記録の作成、専門家の活用、家族との合意、処分方法の準備、そして心構えです。これらを踏まえて取り組むことで、単なる片づけ作業ではなく「資産の発見」と「歴史の継承」という意義深い行為になります。

蔵の中に眠る品々は、あなたの家の物語を語る貴重な証人です。整理を通じて、その価値を見極め、未来へとつないでいくことが、蔵整理の本当の意義といえるでしょう。

蔵から出てきた骨董品を高く売るポイント

はじめに

日本の古い蔵には、長年大切に保管されてきた家財や工芸品が数多く眠っています。掛け軸や茶道具、書道具、武具、陶磁器、古布、さらには浮世絵や錦絵といった美術品まで、幅広いジャンルの品々が見つかることがあります。これらは一見すると埃をかぶった古道具に見えても、思いがけず大きな価値を秘めているケースも珍しくありません。

しかし、骨董品は市場価値が幅広く、素人目には判断が難しいものです。せっかく貴重な品を持っていても、知識がなければ安く手放してしまうことにもなりかねません。逆に、正しいポイントを押さえて整理・売却に臨めば、驚くほどの高額で取引されることもあります。

ここでは「蔵から出てきた骨董品を高く売るための実践的なポイント」を、準備から査定、交渉、販売まで段階的にご紹介します。

1. 骨董品のジャンルを把握する

蔵から出てきた品を整理する第一歩は、それがどのジャンルに属するのかを把握することです。ジャンルごとに市場の需要や査定基準が異なるため、ざっくり分類するだけでも売却戦略が立てやすくなります。

-

茶道具・煎茶道具:茶碗、茶入れ、急須、香合、水指など。特に有名な窯や作家ものは高値。

-

書道具:硯、墨、筆、水滴、硯箱。中国製や名硯は評価が高い。

-

陶磁器:伊万里、九谷、備前、京焼、中国の景徳鎮など。時代や窯元によって価値が大きく変動。

-

絵画・掛け軸:日本画、墨絵、浮世絵。著名画家や江戸期の作品は高額になりやすい。

-

武具:刀剣、甲冑、火縄銃など。保存状態と銘(刀匠名)が重要。

-

古布・衣装:着物、能装束、刺し子、帯など。手仕事の美しさや保存状態が評価ポイント。

-

古民具:農具、家具、生活道具。近年はインテリア需要で再評価されるケースも多い。

まずは「何に分類できるか」を意識して仕分けすることが高額売却の第一歩です。

2. 保存状態を整える

骨董品の価値は、保存状態によって大きく左右されます。ホコリや汚れを落とすことは重要ですが、誤った手入れはかえって価値を下げてしまうため注意が必要です。

-

軽い埃落とし:柔らかい布や刷毛でホコリを払う程度にとどめる。

-

無理な洗浄をしない:陶磁器を洗剤で洗ったり、古布を洗濯すると価値が損なわれる可能性がある。

-

カビ対策:掛け軸や布ものは乾いた風通しの良い場所で陰干しする。

-

破損品も保管:割れや欠けがあっても歴史的価値があれば高く評価されることもある。

素人判断で修復を施すと価値が下がるため、基本は「現状維持」で専門家に判断を任せるのが鉄則です。

3. 記録を残す

蔵整理の際には、品物の由来や家族の証言を記録しておくことが、査定額アップにつながります。

-

入手経路:「先祖が商人だった」「茶道を習っていた」などの背景は重要。

-

時代背景:明治期に購入した、昭和の贈答品などの情報。

-

家伝エピソード:名士から贈られた、祭事で使用されたなど。

物語性や来歴が明確な骨董品は、市場で高く評価されやすいのです。

4. 専門家に鑑定を依頼する

素人が「これは安物だろう」と判断して処分してしまうのは危険です。思いもよらぬ高値が付くことがあるため、鑑定を受けることを強くおすすめします。

-

骨董専門業者:陶磁器、掛け軸、茶道具など幅広く対応。

-

オークションハウス:国内外の富裕層に向けて出品可能。

-

美術商・画廊:特定分野に強い業者に相談するのも有効。

-

出張鑑定:蔵整理では大量の品があるため、業者の出張鑑定が便利。

複数の業者に鑑定を依頼し、比較検討することで適正価格を把握できます。

5. 市場の需要を調べる

骨董品の価値は「需要と供給」によって変動します。売却前に市場のトレンドを把握しておくことも大切です。

-

海外需要:日本の浮世絵や刀剣、着物は海外コレクターに人気。

-

国内需要:茶道具や掛け軸は国内愛好家に根強い市場あり。

-

インテリア需要:古家具や民具はアンティークショップやカフェで活用される。

-

季節要因:正月に掛け軸、茶道具は茶会シーズンに高値になりやすい。

需要の高まるタイミングを狙うことで、査定額を引き上げられます。

6. 売却方法を選ぶ

高く売るためには、適切な販売ルートを選ぶことが重要です。

-

専門業者への買取:スピード重視。即現金化できる。

-

オークション出品:競り合いで高額になりやすいが、手数料がかかる。

-

委託販売:画廊や古美術商に預け、売れたときに精算する。

-

インターネット販売:ヤフオクやメルカリで売る方法。ただし真贋トラブルのリスクあり。

高額品ほど、専門のオークションや信頼できる業者を利用するのが賢明です。

7. 複数業者に査定を依頼する

一点だけでなく複数点ある場合、業者ごとの得意分野で査定額が大きく変わることがあります。

-

茶道具に強い業者

-

刀剣に強い業者

-

浮世絵や美術品に強い業者

それぞれの専門性を活かして相見積もりを取り、最も条件の良いところを選ぶことが大切です。

8. まとめ売りより単品売り

蔵整理では大量の品物が出るため、つい「まとめて売ってしまいたい」と思いがちです。しかし、価値ある品は単品で売却した方が高値になる可能性が高いです。

-

希少価値の高いものは一点ずつ出す

-

市場で需要があるものは分けて売る

-

価値が低いものはまとめ売りにして処分効率化

この使い分けで、全体の売却額を引き上げることができます。

9. 交渉力を持つ

業者任せにせず、ある程度の相場を調べてから交渉に臨むことで、提示額を上げられることもあります。

-

インターネットで同ジャンルの相場を調べる

-

「他社にも査定を依頼している」と伝える

-

急いで売らず、時間をかける姿勢を見せる

交渉次第で数万円から数十万円の差が出ることもあるのです。

10. 文化的価値を意識する

最後に大切なのは、単なる金銭価値だけでなく「文化的価値」にも目を向けることです。蔵から出てきた骨董品には、家族の歴史や地域文化が刻まれています。

-

寄贈を検討する:博物館や資料館で保管され、後世に残せる。

-

家族で保有する:次世代に受け渡すことで家の歴史を伝える。

-

売却する際も丁寧に扱う:次の持ち主に大切に使われる可能性を意識する。

文化財としての側面を意識することで、売却の判断もより納得できるものとなります。

まとめ

蔵から出てきた骨董品を高く売るためのポイントは、以下の流れに集約されます。

-

ジャンルを把握し、価値の分野を理解する

-

保存状態を整え、無理に手を加えない

-

来歴や記録を残して価値を高める

-

専門家に鑑定を依頼し、複数業者で比較する

-

市場の需要やタイミングを調べる

-

適切な売却方法を選び、交渉を工夫する

-

文化的価値も意識して扱う

この流れを踏まえて取り組めば、思わぬ高値での売却や、新たな価値の発見につながるでしょう。蔵整理は単なる片づけではなく、眠っていた資産を未来へとつなぐ大切な行為なのです。

蔵の整理、骨董品を売るなら銀座古美術すみのあとへ

この記事を書いた人

東京美術倶楽部 桃李会

集芳会 桃椀会 所属

丹下 健(Tange Ken)

創業40年の経験と知識、そして独自のネットワークなどを活かして、

お客様の大切なお品物を確かな鑑定眼で査定させていただきます。

作品の背景や、現在の価値なども含めて、丁寧にご説明し、

ご納得いただけるような買取金額を提示させていただいております。